こんにちは!ファイナンシャルプランナー(CFP®)認定者のソダマネです。

「マイホーム不要論があるけど、一生賃貸に住むことってできるの?」

と思ったことはありませんか?

結婚したり、子どもができたりすると、マイホームをどうするかを考え始める人も多くなると思います。

マイホームを買うことは人生の中で高い買い物の1つです。契約するまでには大きな決断力が必要になり、契約後は住宅ローンを返済する生活が続きます。

それなのに日本ではマイホームは買った瞬間値下がりし、木造住宅の資産価値は20~25年経つとほとんどゼロになっていきます。背景には、全国的な人口減少、空き家増加、そして地価の下落があります。

そのため、住宅ローンの負担を背負ってまで資産価値の低いマイホームを買うことは合理的ではなく、マイホームは不要という意見があります。

では、マイホームが不要なら一生賃貸には住めるのでしょうか。

この記事では、一生賃貸に住めるかをデータをもとに客観的に検証していきます。

・死ぬまで賃貸に住むって可能なの?

・マイホームを買うのには抵抗があるから一生賃貸で良いかな?

・マイホームか賃貸どっちが良いの?

とお思いの方はぜひお読みください。

結論:一生賃貸は可能ではあるが、難しい

一生賃貸に住めるかという質問への答えは「可能ではあるが、難しい」です。

稼ぎのある現役世代なら、賃貸暮らしは合理的かもしれません。なぜなら、転勤や災害のときに手軽に住み替えことができ、住宅ローンの負担がないからです。

しかしながら、老後の生活を考えると、家賃を払い続けることはできるのか、部屋を借りることはできるのかという問題が生じます。

人生のいずれかのタイミングで持ち家に住む人が多数

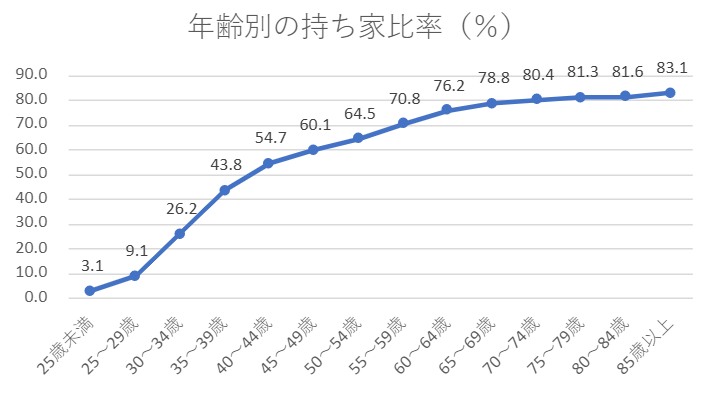

現状、マイホームに住んでいる人はどのくらいいるのでしょうか。年齢別の持ち家比率は以下の通りです。この持ち家には、親の名義の家に住んでいる場合も含まれています。

「年齢別の持ち家比率」のグラフを見ると、20代、30代のうちは賃貸や社宅に住んでいる人が大半で、持ち家に住んでいる人は少ないことが分かります。

しかし、40代ごろから持ち家に住む人が半数を超え、65歳になると8割近くが持ち家に住んでいます。人生のいずれかのタイミングで持ち家に住む人が多数であることが分かります。

■年齢別の持ち家比率

また、別の調査にはなりますが、 「60歳以上の現状の住まい」のグラフを見ると、 60歳以上で現状賃貸に住んでいる人の割合は11.3%です。

つまり、一生賃貸で暮らしている人も、多からずいるのです。

■60歳以上の現状の住まい(施設入居者は除く)

一生賃貸で困るのは老後

稼ぎのある現役世代にとって、賃貸は合理的な選択という人も多いと思います。

なぜなら、賃貸は住み替えを気軽にでき、住宅ローンの負担もかからないからです。家族構成の変化や転勤、災害などのことを考えると、住み替えできることは大きなメリットになります。また、住宅を購入する人の多くが住宅ローンを組みます。長期間にわたって借金を返し続ける生活を考えると、賃貸暮らしは金銭的にも精神的にも負担が少ないです。

しかし、老後のことまで考えると、賃貸暮らしは合理的と言えなくなります。

なぜなら、年金暮らしになっても家賃を払い続ける必要があるからです。また、高齢になると審査が通りにくくなり、希望する物件に住むのが難しいという現状があります。

年金暮らしになっても家賃を払い続けないといけない

総務省の「家計調査(2020年)」によると、年金生活をしている夫婦の1か月の生活費は平均して22万5,501円です。そのうち、住居費が占める割合は6.5%で、金額にすると約1万4000円しか含まれていないことが分かります。

■65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の家計収支

仮に、65歳から90歳までの25年間、家賃月8万円の賃貸暮らしをするとします。すると、8万円×12か月×25年間で、家賃だけで2400万円もかかります。2年ごとの更新料や引っ越し費用を含めるとさらに金額が大きくなります。

つまり、一生賃貸生活を送るためには、平均的な老後資金に2400万円以上のお金を上乗せしてたくわえる必要があるのです。

高齢になると借りにくくなる

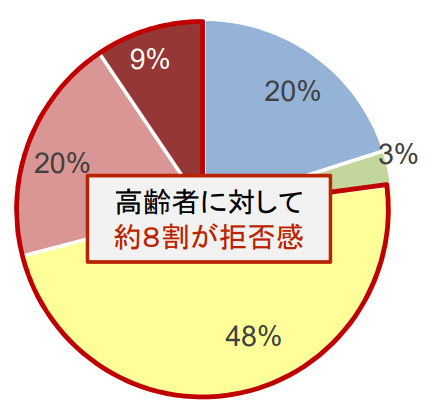

課題は金銭的なものだけではありません。いくらお金があっても高齢になると、部屋を借りにくいという現状があります。

なぜなら、貸主が高齢者には部屋を貸したくないからです。理由は次の通りです。

・家賃滞納のリスクが高いから

貸主が高齢者に部屋を貸したくない最大の理由は、孤独死のリスクが高いことです。

孤独死の場合、死亡から発見までに時間がかかることが多く、部屋のクリーニング代や修繕に大きな費用がかかります。また、相続人を見つけて遺品整理をするにも時間がかかります。さらに、人が死亡した部屋となると、次の入居者を見つけるのも一苦労です。

また、高齢者は家賃滞納のリスクも高くなります。貯金を切り崩しながら年金生活をしている高齢者は、現役世代と比べると保障会社からの審査が通りにくくなります。すると、賃貸契約が結べないので、部屋を借りられません。

高齢になってからも、一度借りた物件に住み続けることができれば、上記のような問題は起こりません。

しかし、建物の老朽化などで立ち退きを強いられることがあります。

■高齢者の入居に対する大家の意識

老後の賃貸暮らしはどんなところに住んでいるのか

独り身の高齢者の賃貸生活

高齢者の中でも部屋を借りにくいと言われている独り身(単身世帯)の方がどんな賃貸で暮らしているのかを調べてみました。

民間の賃貸に住んでいる人が64.6%で大半を占めており、公営の借家が25.6%、UR・公社の借家が9.1%と続いています。

「公営の借家」、「UR・公社の借家」という聞きなれない言葉が出てきたので、補足しておきます。

独り身の高齢者で賃貸暮らしをしている人の4人に1人が低所得者向けの公的賃貸住宅に住んでいることが分かりました。また、国土交通省(2015年)によると、公営の社宅の利用者の60%が60歳以上の高齢者です。

このことからも、老後の賃貸暮らしが金銭的に難易度が高いことがわかります。

収入が少なくても国がサポートしてくれる

高齢者になると借りにくいとはいえ、2017年10月から住宅セーフティネット制度ができ、国としても高齢者が賃貸暮らしができるようにサポートしてくれています。

住宅セーフティネット制度とは、高齢者や障がい者、子育て世代などの住宅の確保に配慮が必要な人が賃貸で暮らせるように環境を整える制度です。具体的には次のような内容です。

・高齢者などの入居を拒否しない賃貸住宅を登録できるようにし、入居者が物件を探しやすくする

・登録住宅の改修費に補助金を出す

・登録住宅の入居者への経済的支援をする

今ある賃貸物件だけではなく、空き家や空き部屋も活用して、部屋を借りにくい人たちが部屋を借りれる環境を整えていくようです。

まとめ:一生賃貸で生活するなら、老後のことも頭の片隅に

一生賃貸暮らしは可能です。しかし、高齢になると、部屋が借りにくくなったり、家賃を払い続ける経済的余裕が必要だったり、苦労することが多いです。

一生賃貸暮らしにするというのであれば、老後の生活をイメージしながら、対策を打っておくと安心です。例えば、老後のための貯金目標に家賃を考慮してみたり、高齢になっても借りれそうな物件があるのか探したりすることです。

もちろん、マイホームを買ったからと言って老後も安泰とはいえません。長く住むためにはリフォーム代やメンテナンス代もかかります。また、災害などのトラブルで住居を失う可能性もあります。

賃貸かマイホーム、いずれの選択をするにせよ、目先の良しあしではなく、長期的な目線で考えるのが大切です。

このサイトでは、お金に関わる不安を解決するためのヒントとなる記事を書いていきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント